Roberto Echavarren: cantaba a voz en grito el viento

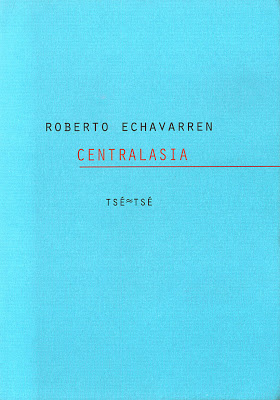

Centralasia

(Fragmento)

El frío brutal me despertó.

Abstraído por la magia de aquel juego

me había olvidado de mí mismo,

incapaz de juzgar si estaba soñando o no.

Una luz lejana resplandeció en medio de su rostro, un resplandor diminuto prendió en la misma pupila del muchacho.

Aquel ojo iluminado parecía navegar sobre el negro de la noche

Daba la impresión de que miraba las tinieblas,

no menos indescriptible, tan poco material

que debía ser también él transparente.

Se recortaba sobre el fondo en forma semejante

a las imágenes sobreimpresas en una película:

el conjunto poseía una unidad fantástica

que penetraba el corazón y lo trastornaba.

La misma intensidad de mi atención

prestaba fijeza a aquel ojo,

ponía en su mirada un rayo de dureza feroz.

Aún siendo inocentes, los ojos del joven

poseían una luz capaz de iluminar el universo

y sin saber exacto cómo ni por qué

me sentí atraído por él.

“¿De qué puedo quejarme?”

Un ligero rubor cubrió sus cachetes,

bajó la frente, clavó la mirada en el suelo.

El rígido cuello de la chuba,

un tanto separado del suyo,

permitía profundizar en el amplio abanico de la espalda:

debajo su vello tostado de polvos

hacía pensar en una tela de lana

o tal vez en el pelaje de un animal.

Bajo su preciosa chuba

vestía una camisa de algodón de procedencia china

con cierre relámpago,

unos pantalones azules metidos en las botas

y calcetines amarillos.

La manga se había deslizado hasta el codo

revelando el rojo intenso resplandeciente del forro

sobre la tetica del corazón.

Ahora llevaba el moño un tanto deshecho;

mis dedos permanecían impacientes,

tan grande era el deseo de tocarlo

que hasta las manos se me humedecían de deseo.

Pero su mano estaba más caliente todavía.

Me trajo leche hirviendo.

Se fue pelando todo.

Su piel llameaba hasta la planta de los pies desnudos

que intentaba disimular con una gracia un tanto provocativa.

Se dedicó a desatar las crenchas largas y negras:

una a una apartó y cortó las cintas

que sujetaban el rodete,

agitó la cabeza para hacer caer

la cabellera suelta sobre sus espaldas

con una gracia que recordaba la de un dandy

ligeramente afeminado.

“¡Pero cuánto pelo tienes!

¡En mi vida había visto tanto!”

La almohadilla de pelo postizo que sostenía el moño

ardía por la parte que se apoyaba en la cabeza.

Cuando no se ocupaba en peinar su cabello

venía a sentarse conmigo.

Su lánguida y distinguida figura

contrastaba con su porte flemático.

En su apariencia no había nada

que permitiese adivinar su naturaleza.

“La secta permite a los monjes llevar el pelo crecido y suelto.”

Frotándose las manos de una manera tan campechana

que alejaba toda idea de religión me dijo:

“¿Qué, tomamos un trago?”

Sacó la funda del tambor,

empezó a tocarlo con gran fuerza

al tiempo que entonaba

un canto de ritmo lento.

Cantaba con voz quebrada

alcanzando tonos de falsete,

marcaba cada verso con un final precipitado

para que el eco se escuchara con claridad,

todo lo contrario de los ligeros y suaves ritmos

de los pueblos descalzos.

Cantaba a voz en grito el viento aullador.

Lo posible, lo real y lo necesario

no coinciden en serie alguna como no sea

bajo la condición de lo contingente de la vida.

La ventaja está por completo de parte del neuma

aún cuando éste no puede negar el efecto hereditario

de convertirse en humo.

El rojo de sus mejillas, irreal,

rojo y encantador hasta la punta de las uñas,

fue el color que anunciaba un adiós al mundo real.

“En esta época es cuando las mariposas nocturnas

ponen sus huevos.”

Yo seguía oyendo esa voz turbadora

entre el hoyo de las montañas.

La luna acero azul

se clavaba en un bloque de hielo.

Una tormenta de granizo acabó en una lluvia

interminable y fina,

aquella transparencia de cristal

cuando levanta una voz vibrante:

“Yo también estoy aquí

en el borde carnoso de los labios

delicados cerrados en capullo.”

Se entreabrían para dejar paso al canto

sólo por un breve instante

y rápido volvían a cerrarse:

me pareció que las notas horadaban un hueco en mis entrañas.

Se incorporó después y con gestos menudos y precisos

empezó a hacerse masaje en la cara

para quitarse la gruesa capa de polvos.

Yo oía el gotear de la lluvia fina,

veía los carámbanos que festoneaban los aleros

en un parcial bordado.

De los cueros extraídos para orear del almacén

se desprendía un débil olor a moho.

Me invadió una sensación de paz,

una impresión profunda de relajamiento.

Con gran libertad de modales se desviste,

no conoce ni el pijama ni el camisón.

El colchón coloca junto al fuego.

Me daba la impresión de que el joven

era el nudo más secreto y relampagueante de un enigma

y empecé a acunarlo dulcemente

acompañando el movimiento de breves frases rítmicas

que pronunciaba con una ligera sonrisa que parecía

dirigida a mí mismo.

Oía el rumor silencioso de la nieve que caía

no confundida en una sola masa

sino individualizada en copos

produciendo un tintineo oscuro apenas perceptible.

El eco se agotaba a fuerza de chocar contra los muros

decorados con guirnaldas de globos de ojos

y siniestros intestinos rojos.

Pero el trabajo en el cual un corazón ha puesto todo su empeño

¿adónde y cuándo va a llevar su mensaje,

a quién va a trasmitir el valor de su amor?

En el corazón del país

las montañas dejan oír un suspiro similar al rodado del trueno,

un gruñido en el fondo de mi oreja

mientras llameaba el corazón,

el depósito de los capullos de seda:

¡el depósito arde!

Ahora me inclinaba encima de él

encerrando la tierra nocturna en un abrazo puro.

En el reflejo de cada una de sus gotitas

puntos argénteos, tan claro estaba el cielo transparente

que su luz prestó rostro a la cresta

de un tono fantástico que traslucía

un elemento de femineidad.

Han llegado incluso a hacerse encerrar en una gruta

para contemplar un rostro como éste.

Su máscara serena

recorrió mi esqueleto como una onda.

Los dientes de sierra

rasgaban la Vía Láctea.

Sólo nuestras voces intercambiaban sus alegres llamados,

mientras el fuego seguía incubando y preparándose

estallando bruscamente aquí y allá

en llamas alargadas sobre las que se concentraban

enseguida chorros.

Atestiguaban la existencia de la vida.

Uno de los chorros equivocaba el blanco

corazón de la llama:

torbellinos de humo negro

ascendían alrededor de un volcán de chispas.

Los ojos quedaban en suspenso, pendientes

del movimiento extravagante con una increíble flexibilidad,

una suavidad inverosímil.

Él permanecía horizontal.

Abolía la diferencia entre la vida y la muerte.

Lo contemplaba más bien como un estado de metamorfosis:

el mentón levantado prolongaba las líneas del cuello

mientras los reflejos del incendio jugueteaban

en una especie de rugido horrísono:

me vertí en él.

“Te la coloco, tú me la colocaste antes,

con el dedo en medio y la saliva limpia;

déjame que diga esto rápido:

me enseñaste un agujero extraño pero verdadero.”

Miro el propio ombligo

e imagino que está abriendo en él un loto;

sobre ese loto veo la imagen de otro ombligo.

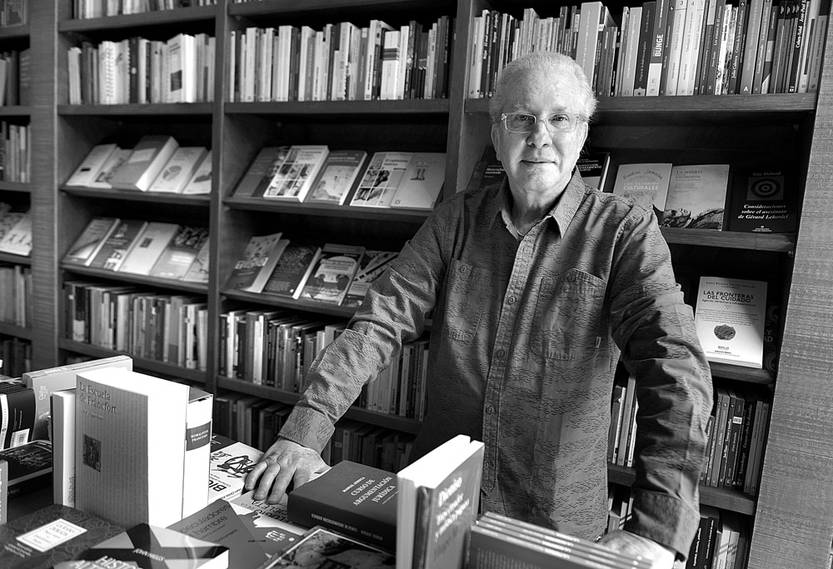

Roberto Echavarren es uruguayo. Hizo estudios de postgrado en filosofía en la Universidad Goethe, de Frankfurt am Main. Se doctoró en letras en la Universidad de París VIII. Fue docente en la Universidad de Londres, en la Universidad de Nueva York, en el Instituto Rojas de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Sus últimos libros de poemas son Performance (una antología de sus volúmenes anteriores de poesía y una serie de trabajos en torno a su obra) compilado por Adrián Cangi, Buenos Aires, Eudeba, 2000; Casino Atlántico, Montevideo, Artefato, 2004; Centralasia, Buenos Aires, Tse-tse, 2005. Es compilador (junto con José Kozer) y prologuista (junto con Néstor Perlongher) de Medusario, muestra de poesía latinoamericana, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.