Roberto Echavarren: un teclear parecido a un jadeo

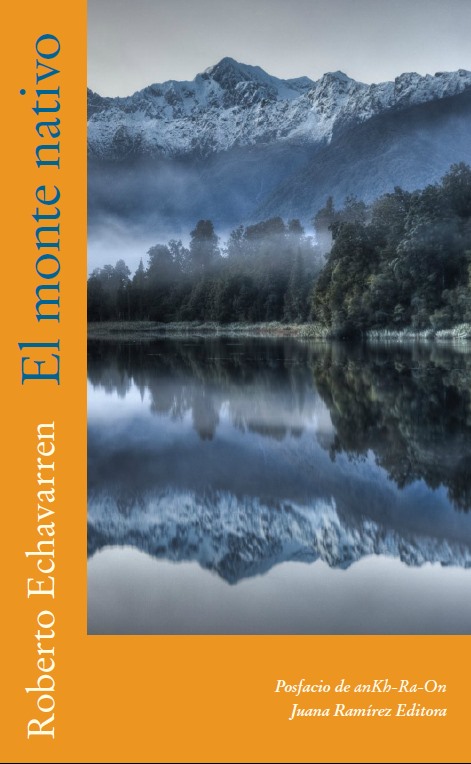

EL MONTE NATIVO

(FRAGMENTO)

Una muñeca de madera cruda

tallada a cuchillo,

vestido azul celeste,

flores rojas de centro amarillo

y amarillas de centro rojo

y hasta bombacha, un cuadrículo de tela

pegado al perineo,

una vincha naranja

hoja verde de rama verde,

estrellas que son flores,

chal de pespuntes,

sobre la banda

líneas en zigzag, equis, Y griegas;

a su cuello y el del hijo

un ribete fino verde luz,

un pie en el aire,

la pierna levantada

da un paso.

El arco iris ¿es un signo?

preguntó embelesada

al verlo la viajera inglesa.

Sí, respondió la mujer

tarahumara: es un signo

de que puede llover, o no llover.

La órbita elíptica

estira lo que se ve, distorsiona

hacia el lejano oblicuo

el cerca de un Apolo alejandrino,

gana lo lejano,

esa extrañeza salvaje

que también está aquí,

una hebra de pinocha

resquebraja el hielo,

una luz ciega al mediodía

ensancha las orlas,

circunferencias crecientes

aparecen al serrar el tronco,

el águila vuela en oblongos,

la voluta, el motivo,

un torbellino nos encorva y nos aparta,

ondea el feeling suave,

el juego manso de un ampo,

o nos devora el maelstrom.

La forma se deforma,

estira, encorva,

una elipse apaisada

chorrea tangente

una lluvia de átomos.

Un termómetro

en el remolino, eso somos,

caras que el viento rompe.

Duermen abrazados

Marte y Venus.

Marte organiza el conflicto,

sitúa los contendientes,

practica a diario el lanzamiento

de la jabalina; estratega

tiene en cuenta los factores

y actúa en consecuencia,

un juez justo

tónico de las facultades

resuelve el conflicto.

Venus en cambio olvida todo.

Esos momentos “Venus”

nos sacan de la competencia:

tomamos el tiempo

para nosotros de estar en el suelo,

pasar por un agujero

a través de la camiseta.

Los remolinos de la barra,

las volutas, los recorridos

de los flujos, la casa ladeada

del navegante en aguas crecidas,

las crestas de arena,

el paisaje lunar

es en conjunto un arenario.

El viento deposita

oleadas de albor

sobre los macizos donde crecen plantas

que aguantan la sudestada,

se afirman contra el soplo

que quema lo que toca,

el castigo del mar

contra un diente pelado

erecto sobre el promontorio.

La línea de la mano

baja gruesa desde el cielorraso

y se abisma delgadísima

contra el zócalo.

Pájaros supernumerarios

se han posado en cada rama

desglosada de la línea principal,

cada uno lleva un nombre,

conceptos singulares

agarrados a cada nervadura,

el viento levanta las plumas

y escapa por todos lados.

La línea de vida continúa,

desfibra las nervaduras,

se afina en el abismo del zócalo

y ya no sabemos cuál color,

si amarillo encarnado punzó

fuimos en aquel momento.

Un intercambio de aliento,

un teclear parecido a un jadeo

escandido por la luz de la vela,

una vibración lenticular

al borbor de las gotas.

El helicóptero sube por el cielo limpio,

todo está en calma,

un cachorro es levantado de la nuca

caliente al resuello de la madre.

Hocico tierno, orejas largas

el conejo es el rey de la pascua,

la cabeza quemada gira arriba,

ojos tranquilos de un lago

en la arena allá abajo,

ojos tranquilos mirándome,

un entorno globular

en el globo del ojo,

tú mirabas en dos direcciones opuestas,

abarcando la circunferencia alrededor

a la manera del pez martillo

sacado esta mañana en la playa,

boca de tragedia inmisericorde,

dientes prácticos en varias filas.

Roces de esfínteres, roces de clítoris,

contagio de olores,

el pez pone huevos y se perpetúa,

le atrae el olor de la pervivencia,

esa persistente nota

y todo lo demás se iguala,

todas las olas se funden en una,

el mundo se va por el caño,

un sonido nos pulsa,

sus ramificaciones nos distraen,

transitamos como extranjeros

nuestra propia duración.

Un pleroma de mantarraya

en el fondo arcilloso

lanza golpes furibundos

con su cola de lanza,

destello azul sobre la arena

levanta un caos

alrededor de sí,

un precipitado browniano,

confunde la presa

desatenta a la sorpresa

de la boca de ventosa.

Las plantas reflexionaron

absorbiendo los cambios.

La garúa empapaba

gratebus, caracoles,

desprolijas barbas de liquen

inocentes de la duración

rebarbativas absorbían

el espectro de la continuidad.

La duración se enrula de repente

en un parpadeo, una devoración,

un robo insospechado,

el tránsito de la distracción al terror,

del sueño a la vigilia,

del dormir a la muerte,

vine a saber eso

al despertar al otro día.

Y qué estocada fina, el espíritu,

a pesar de todo: voy en tranvía

por las calles de Lisboa

estrechas y retorcidas

en el silencio de la madrugada.

Las casas siguen allí,

frente a la mirada

ciega del Atlántico

aunque los habitantes

hayan variado tanto.

Un espasmo de mar,

un espíritu deshabitado

tremola, deforma

todo lo que toca,

trapos al viento

en el embuche de esta boca.

El Volkswagen tiene faros,

frenos, acelerador,

tiene facultades como nosotros,

lo que necesita para funcionar,

por lo tanto hay un formato

que nos condiciona

pero cada uno es diferente

aunque sean de la misma marca

todos tienen unidad de apercepción,

facultades, el gato se perfecciona

en todo lo que hace.

Los gorriones repiten

el pío de la edad de piedra.

¿Las almas sensitivas

se elevarán al grado de la razón

y a la capacidad de los espíritus?

Son universos islas

donde todo transcurre,

tempestades y ríos,

el canto de los meteoros,

el giro de la tromba,

tienen su mundo,

sus rivalidades, sus honores.

Arrollado en espiral creciente

lo turbante y lo violento,

los ciclones escapan,

huyen por todas partes,

sufren sacudidas

y vuelcos de alta mar.

Cada turbulencia

trae sufrimiento y peligro.

No importa cuán mínimo

el ángulo de la circunferencia,

produce una espiral,

una cola de caballo de flujos,

la desmembración y la destrucción.

El tiempo es la interrupción del reposo.

Todo forma parte de un caudal perpetuo.

Somos una máscara de escayola fresca

deformada por un chorro de agua.

Un rayo atraviesa en su trayecto

la densa conjunción de las cosas agregadas,

las líneas oblicuas de la lluvia.

Pero la mala fe no debe tolerarse.

Eso endurece el corazón del hombre.

El enojo debe salir

por la ventana abierta,

no hay que tragarlo,

porque hace mal al hígado.

Descabeza pejerreyes transparentes

disuelto en el aire del verano.

Hice un túnel

entre las espinas de la cruz,

y entré a un claro

del monte nativo

lleno de cuices;

no sé por qué me paro allí

al reparo del viento,

bajo bambalinas de nubes,

el labio superior hinchado

por la picadura de una abeja.

Ladridos lejanos, casi ahogados

en la frecuencia del gas

esta mañana de niebla.

Un caballo desfila

como una teoría de los flecos,

un teorema que camina,

repican los cascos

entre las piedras y el cemento,

cabecea sin cabestro,

enarcó la cola desnuda

casi como si relinchara

roce esporádico de metal celeste,

la cola de barba azul

ligeramente al costado de su raíz

descubrió el ano pequeño, resaltante,

cerrado herméticamente y plegado en su centro,

de pronto exteriorizó una velocidad instantánea,

dio vuelta como un guante la corola rosa

y húmeda del centro y salieron

bolas de bosta nuevitas, barnizadas,

que rodaron por la rompiente.

Bajé a la playa, descubrí

un cuerno semitrasparente,

una verga de curva puntiaguda,

aguamala, aguaviva, baba de barbas

que matan:

una fragata portuguesa

embarrancada en el sablón.

Pene erecto, traslúcido,

pico curvo, violáceo,

secándose rápido

al sol que lo enturbia y lo derrumba.

La corriente del tallo

hacia abajo se afinaba,

los pájaros se prendían a las ramas,

era un árbol invertido

pero los pájaros no estaban invertidos,

correspondían a nuestra posición.

Manaba hacia ellos desde arriba

el tallo grueso del árbol de la vida

y hacia abajo se afinaba.

En la maroma de los sitios

actuales, pasajeros

por encima de los árboles

el terreno levanta un campo magnético,

un hangar fosforescente,

la cañada, la ensenada,

un grillo verde, un lagarto overo

escondido en el muro,

la mantarraya asciende

en el hangar fosforescente,

por encima un enredo de chispas

a modo de membrana vibratoria,

pinos y eucaliptos

van zafando del lar

en dirección al hotel,

un macizo de presión

ejercido por la luz;

es el evento y el infinitivo también,

ocurre en el presente

y en el tiempo del eón

que siempre fue,

porque ¿cómo el ser

no había de ser?

Esta declaración

del proceso indefinido,

la intimidad asordinada

del silencio quedó rebotando,

la nota que no cesa,

la nota nos habita completamente,

aunque nosotros no estuviéramos

siempre estuvo aquí,

el viento la refriega

y no se oye nada más.

Esa crudeza salvaje

nos deja a la intemperie,

montones de tierra removida,

y raíces al aire.

Estoy asomado a la crudeza,

al espíritu químico de las vibraciones,

asomado al orbe crudo

que no es orbe,

esta unidad de apercepción

de repente no sabe

quién le dio

esta crudeza para sí,

esta casa vacía,

un marco de tierra removida

mercurial su apercepción

de lo crudo sin mundo,

aliento hiperventilado

de una quijada sin piel.

Las garzas picotean en el barro,

los cangrejos devoran un pez podrido,

el níquel sobre el mar

eriza escoriaciones

y se expande por la playa entera.

Así brusca la emoción

trajo a la conciencia unas palabras

y el pasado tomó cuerpo en el presente;

una ligera conmoción

pretende rescatar el pasado para siempre,

pero este pichón de gorrión

caído en la vereda tras la lluvia

no es el mismo del año anterior,

y por poco que se haya movido

hay no una imagen, sino mil.

Sin embargo el afecto perdura.

Igual, la llegada del pasado

nos hace el efecto de un suceso raro

condicionados como estamos

a proyectar el futuro.

Oí una especie de bufido,

pasó un hombre sin camisa

el cuerpo tenso, movía los brazos

extendidos hacia dentro y hacia afuera

y todo el cuerpo hacía ese ruido

tra ta rá de expulsar la euforia

en exhalaciones cargadas de adrenalina.

De entretelones, de archivos,

del caos salen las cosas,

pero sacar las cosas del caos no es recordar

y se bifurca el camino

ante un nuevo campo abierto

que expone la curva terrestre,

un lugar perfecto del afecto

impersonal flotante en el conjunto;

la mancha de tinta se expande,

la circunstancia se impregna

de un fluido puro en estado libre

deslizado sobre un cuerpo ajeno.

La vida es una topología dinámica,

nos mantiene sobre ascuas,

modifica el cauce del pasado,

aunque no el modo verdadero

en que suceden para nosotros las cosas del deseo:

un pliegue del inmenso recorrido

ligado a un punto de inflexión,

un punto de vista, un cruce de líneas,

un diseño del precipitado neural

de puntos, un sacudimiento

y lo que se aprende de él,

la formación de algo que llamamos simulacro

o imagen, una conversión de fuerzas

de donde surge el alma, una inmanencia

singularizada que anima

el problema y lo resuelve

al plantearlo; la curiosidad

por explorar esa variante

que será al mismo tiempo

única e imprescindible

para adquirir todo el provecho

que de allí proviene

ante un campo de estrellas

cuando se intensifica un pliegue,

el contorno de un acontecimiento intempestivo,

el alma del punto de vista,

su inflexión en el punto de intersección,

un regalo hecho a nosotros solos

que no navegará más allá de nuestro cráneo.

El mundo repleto en él,

filigrana de temas larvarios,

repliegues que morirán con él,

una zozobra en el límite del campo,

un ruido de fondo en la caja vacía,

un idiolecto de nuestra mente,

la velocidad infinita que lleva el cosmos,

saltos y rugidos del mar.

La vida es causa de esas turbulencias,

esos devenires paradojales,

tartamudeo, virazón

del embargo de ser

multiplicantes de lo vivo,

un poder impersonal

que se rebate y se muerde la cola.

¿Es el corazón enterrado en la estación

una pauta del movimiento perpetuo

captado en su centro de engendramiento?

En el cine del universo

esa curiosidad vacante

no pide necesariamente

encarnarse del todo;

nos deja esperar

una dimensión más vasta,

un estrato trascendental

aunque inmanente,

que precede tanto lo virtual

como lo actual,

un irracional caos

en el fondo de todo.

Mucho ingresa de lo invisible,

un arrebato de fosfenos

genera un efecto paralelo

que emana su atractivo original,

un efecto ilusorio de parecido,

un reconocimiento sin par;

sacándonos del hábito

nos enchufa al movimiento;

quiere ver más de lo que anticipa,

una aparición no subjetivada todavía

constituida sobre una disparidad

de puntos de vista coexistentes.

La punta del vestido color trigo,

una tela de importación,

a mi tía le pareció ver una punta

del vestido color trigo

desapareciendo tras el vano

de la puerta, pensó

que era una costra de pan

caída de la mesa del desayuno.

Mi madre visitaba de incógnito

la casa de verano.

Esa fresca mañana

el verde tras la celosía

era solo presentido.

Yo no estaba allí.

Pero la puerta estaba,

alguien desayunaba en la cama;

la punta del vestido color trigo,

era el vestido de mi madre

que recorría el corredor,

fisgoneando cada uno de los cuartos

sin que la vieran;

nadie sabía que llegaba;

su propia madre en la cocina

hervía los huevos

cortaba el pan

vertía la leche;

ella, invisible para todos,

estaba allí aunque nadie

supiera que estaba:

eso resumió todo el afecto

de la casa para mí.

Todo a punto de estar

en la mañana, porque ya estaba,

los factores ya se habían establecido,

la emergencia material del lugar,

una casa en la playa,

la carne del éter del eón.

Mientras las palabras parecen eternas

en su infinitivo, crucificadas

para siempre en su apuesta,

como si siempre hubieran

de tener relevancia,

el cuerpo se quebranta.

Ellas obedecen a la emoción,

un modo de anudar el lazo,

migas distribuidas por Pulgarcito

para que coman las aves del cielo.

Emanan el balano, la música de cachoeira,

un perfume inconsútil que persevera,

pétalos encrespados entre páginas

de un libro de memoria en las narinas.

Quejidos, bufidos,

gritos de amenaza, ululaciones,

terrores, castañeteos,

el cuerpo no necesita palabras

para hacerse entender.

Las glándulas hacen su trabajo,

los dedos de los pies se enfrían,

el corazón, vital volante,

a través de mil raicillas da noticia,

la garganta pide agua

en el umbral de la conciencia.

Me olvido de los tobillos que me llevan,

pies callados sin callos,

pantorrillas torneadas de músculo;

las rodillas no dan molestia.

Un chevrón azul se expande

a modo de falda conveniente;

cuelgan brazos de mono,

el lomo del tigre se enarca,

yo aspergeo gotas de agua

sobre la lengua caliente

de una serpiente.

Es lo que es. Da noticia.

Mi cara es un jardín de piedras.

Cada articulación agradece

la diseminación en oleadas

y paga con disfrute.

¿Las redondas nalgas,

tus pies son desconocidos lejanos?

Nunca tendrás otros.

No hay distinción

entre el cuerpo y nosotros.

Las encías desnudas,

transcurso bajo piel que no miramos,

túneles del ácido, temblor en la pantalla.

El cuerpo sale empapado de la ducha,

deja charcos en el piso embaldosado,

se acerca a los vidrios chorreados por la lluvia.

Me acuerdo, cuando era niño

cada vez que llovía,

el detalle que me gustaba

eran los medio globos

cuando las gotas caían en el charco.

Cuando llueve desaparece el mundo.

Desde el desagüe

el agua corre frente a mi casa,

las burbujas viajan

¿cuánto se aguantan

antes de desaparecer?

A veces la corriente

se vuelve al revés.

Eso es cuando empieza

la inundación. Muchas veces,

cuando pasa, no llega a entrar en la casa.

Igual me acuerdo bien

de la casa inundada

cuando se mojaron las fotos

antiguas de mi familia…

Ah, no sabes qué linda esa época.

La lluvia es la puerta que nos lleva

adonde nuestro corazón quiere ir.

Una y otra vez llama

a volver a nuestro ser;

el redondelito de burbujas

calma el alma,

tranquiliza la máquina

y bajo los brazos suaves

de un viajero del tiempo

no existe ni ayer ni hoy.

Nos liberamos del afán

mundano que hipnotiza.

Canta la lluvia: vemos más lejos.

Las moscas creen que están en verano.

Las aves pasan volando,

algunas plumas caen;

sirven para los bailes.

La oruga “gato peludo”

entre las glicinas,

el viento a quemarropa

sobre la duna,

constante e inconstante

la mar constante.

Una zona clara,

una zona oscura

en el mismo paquete

encerrado en el cráneo

al fin de febrero.

La mantarraya clava el aguijón,

el pico dorsal venenoso.

La piñata ya va a reventar.

Unos dicen ah! Otros uh!

El universo entero está clamando.

En la bola clara una cochambre fósil.

Bajo cada ceja depilada del muchacho

la proboscis de una araña,

una circunstancia de cabal expectativa

que llamamos deseo,

un manjar sincrético, un manjar sintético

esposado en la pupila,

una corbata de pelo

arrancada a ramalazos por el viento

le bate el rostro.

Y la fórmula está, de repente,

el milagro imbatible,

la promesa plena

de esa pelusilla impalpable

que contagia lo que siempre fue,

un deber que nadie encargó.

Esta bola rueda hasta el confín del universo.

La historia del mundo está en una mónada simple,

una zona clara, una zona oscura.

El zumbido de los insectos,

el arroyo entre sombras verdes,

las contracciones de los meandros;

las inflexiones del mundo insisten

mientras el alma existe,

este feeling espeso del calor;

el goteo como temblor

pasa del ruido al espressivo,

los armónicos resuenan en el aire

casi como rayos de luz,

suspensiones de vidrio

con impulso sostenido y calmo;

ellos inoculan su excitación

espiritual, no menos vibratoria.

Una hojita lanceolada:

su tamaño hace pensar

en un juguete, una maqueta,

un vehículo de aprendizaje.

El autito descascarado avanza

por una pista de zinc.

Las cosas dañadas,

el modelo infantil de las cosas,

una versión de tamaño reducido

en colisiones innumerables,

cascaduras de un campo de inmanencia

recorrido en bici, casi un baile,

un corte expresivo superior

de clave vibrante y metálico.

La hojita lanceolada sobre la mesa

bajo la luz de la lámpara

es casi dorada; el infinito

dentro del mundo muere con nosotros,

nos alberga y nos disuelve

en sí y no en otra cosa.

Un alfajor de salitre y yodo,

una tras otra frías salpicaduras,

olas se levantan desde la negrura,

ahuecadas se derrumban tambaleantes

bajo tupidas tropas de nubes negras.

Cada pocos segundos una arremetida

feroz, un espolvoreo de nieve

y el ojo de la serpiente,

su boca abierta a punto de morder,

tan próxima que puede tragarnos.

Y ya dentro de la serpiente

viajamos en vagones crujientes

a lo largo del vientre dividido

en escenas construidas en bajorrelieve.

Se pueden tocar con la mano.

Por cada grieta habla una voz subterránea,

nos pone en vilo.

Nuestro lugar es la separación.

Nuestro corazón es el restaurador.

La alegría es la vida nueva.

Así la tierra se carga de sentido,

atraviesa la noche y el tiempo,

transporta claridad en su vientre sexual,

una semilla del árbol de la paciencia,

un motivo endócrino en los pedazos de ser celeste.

Somos seres lentos pero el universo es raudo.

Todo huye a fuerza de aparecer.

La aspiradora recoge la pelambre del perro.

El río pasa entre cavernas, basura y zafiro.

Veo el patio de la cárcel, la alberca

donde lavan la ropa, la pared carcomida.

Mas un incendio toma cuenta de todo

y todo se deshace a la luz de las llamas.

La lámpara de Aladino es pura fricción,

chispas brotan al rasparla.

Un deseo nace al tiempo que se satisface.

Pero el afecto recorre la vida entera.

Desde el bosque de acacias

una oruga verde se desliza,

el lomo hecho de pinos verde luz.

Un bosque va marchando

para hacer algún tipo de justicia.

La oruga entró a la casa.

Un ladrón la pisó y se quemó la planta del pie,

salió gritando en una pata sola.

A la oruga no le pasó nada.

Todo está quieto,

recogido en sí mismo,

murmurando, raciocinando,

esparciendo inminencias,

un molino anónimo

entre sombras verdes.

La madrugada se quiebra

con las primeras luces

sobre los campos de maíz.

Tu camiseta se seca

con el calor que despediste.

El perro ladra, recorre las habitaciones

alarmado, no concibe abandonar la vigilancia;

deberíamos agradecerle esa preservación

obstinada del territorio.

Pero la inundación desprende la choza

que se lleva la corriente.

Si ajustamos el lente,

veremos los pormenores de la ribera,

un arco iris completo.

Muslos impregnados de pachulí,

el muchacho pasa en equilibrio,

hojas de bambú en el pecho,

en la boca peces de coral.

No obstante el caos sigue allí.

Renace a cada anochecer.

Quien estuvo en el campo sabe

cómo todo no cesa de crecer.

El aire de una flauta

de madera trabajada a cuchillo

avanza en la noche de verano.

Roberto Echavarren es uruguayo. Hizo estudios de postgrado en filosofía en la Universidad Goethe, de Frankfurt am Main. Se doctoró en letras en la Universidad de París VIII. Fue docente en la Universidad de Londres, en la Universidad de Nueva York, en el Instituto Rojas de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Sus últimos libros de poemas son Performance (una antología de sus volúmenes anteriores de poesía y una serie de trabajos en torno a su obra) compilado por Adrián Cangi, Buenos Aires, Eudeba, 2000; Casino Atlántico, Montevideo, Artefato, 2004; Centralasia, Buenos Aires, Tse-tse, 2005. Es compilador (junto con José Kozer) y prologuista (junto con Néstor Perlongher) de Medusario, muestra de poesía latinoamericana, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1996.