Federico Puigdevall Oliver: Un caminante apresurado. (Fragmento)

Del capítulo quinto (Un caminante apresurado)

de la novela El señor de las piedras. El último viaje del inmortal desterrado.

Los dos amigos habían prolongado la velada hasta el amanecer. Habían comido y bebido, debatido, reído y alcanzado entre ambos ese grado de felicidad que solamente los recuerdos en común y la más pura amistad proporcionan, y se sentían ligeros y audaces cuando el sol, desde lo profundo del valle, comenzó a alumbrar la gran pared de piedra de Longmen. La dorada luz del astro, que ascendía despacio, iba encendiendo, uno a uno, los centenares de huecos abiertos en la roca. Había llegado el momento de contemplar la obra de Wang Wei, así que, antes de que los rayos los alcanzaran, encendieron incienso en unos pebeteros y adoptaron la postura del loto en la boca de la cueva, frente a las estatuas. De espaldas al sol naciente, esperaron.

Primero llenó la caverna una luz pálida y blanquecina que hizo revivir muy lentamente los tonos de la pintura. Con aquella tenue claridad, los negros y grises comenzaron a transformarse, y de ellos surgieron azules y amarillos muy sutiles, rojos y verdes muy pálidos que, muy poco a poco, fueron ganando en intensidad. La gruta, todavía en una incierta penumbra, adquirió una dimensión solemne cuando los primeros rayos del sol la alcanzaron por fin. Iluminaron primero la techumbre y después el rostro, el pecho y la figura completa del Buda, y Wang Wei y Li Bai vieron cómo sus respectivas sombras crecían en el pavimento hasta detenerse poco antes de alcanzar la pared donde éste estaba esculpido. A derecha y a izquierda, la creciente luz dibujaba sutiles sombras en las volutas de humo de los incensarios mientras una explosión de color hacía aparición ante sus ojos. El gran Vairóchana de piedra, ahora con el sol frente a los ojos, parecía respirar el purísimo aire de la mañana, y los tonos de sus ropajes eran de una indescriptible viveza. A ambos lados, trazando un semicírculo, las estatuas del discípulo Ananda, de los siete sabios Kashyapa y todo un cortejo de guardianes de piedra centraban su atención en la poderosa figura central.

Aquellos colores transportaron por completo a Li Bai, que se dejó impregnar por la magnificencia de las pinceladas. Wang Wei había evitado los colores planos y aplicado a sus pinturas novedosas combinaciones de polvos, minerales y tintas que él mismo elaboraba, en un arcoíris de semitonos que hizo ensoñarse al poeta. Li Bai se sintió en un lugar sin tiempo. Con los ojos bien abiertos y la mirada anclada en las pinturas, viajó en silencio por ese colorido cielo durante una hora.

Cuando regresó, Wang Wei ya había preparado un té.

—El tiempo va a cambiar. Se acercan nubes desde el norte, y conviene que emprendas el camino antes de que la lluvia haga el descenso por la pared de la montaña todavía más dificultoso —dijo Wang Wei a su amigo mientras le ofrecía una taza—. Te proporcionaré una montura y te acompañaré un trecho por el valle.

Así lo acordaron, aunque dispusieron que antes Li Bai visitaría la antigua cueva de las prescripciones, donde el poeta halló y copió lo que buscaba. Descendieron luego en silencio por el entarimado, y llegados al valle, Wang Wei se hizo con dos caballos en una posada cercana al río. Montaron y anduvieron un buen rato al paso, junto a la ribera, bajo una fina lluvia. Apenas sin hablar, avanzaron hacia el sur hasta que alcanzaron un cruce de caminos donde nacía una nueva senda hacia el este. Allí desmontaron.

—Este camino podría llevarme hasta el monte Song, donde habita, hace algunos años, el anciano Yuan Danqiu, a quien hace ya tiempo deseo visitar —dijo Li Bai— y quizás me dirija luego hacia el sur…

Emocionado, el poeta no hallaba las palabras con las que despedir a su amigo y se mantuvo en silencio, que Wang Wei respetó, durante algunos minutos. Luego extrajo un papel de su caña de bambú.

—Toma este poema, amigo mío, que solo vale una pequeña parte de cuanto tú y la contemplación de tu pintura siempre me habéis dado. Lo escribí hace ya tiempo, una noche en la que soñé esta despedida.

Después de un largo abrazo Li Bai subió a su montura, y con lágrimas en los ojos, se lanzó al galope hacia el valle, en dirección al monte Song. Wang Wei permaneció en pie, viéndole alejarse. Cuando su amigo se había convertido en la punta de una flecha a la que parecía seguir una irritada nube de polvo, desenrolló el poema y leyó:

Verdes montañas recorren la muralla al norte

al este, las aguas claras ciñen la fortaleza

En estos parajes, cuando nos despidamos

errarás solitario como una brizna al viento

Nube flotante es el ánimo del viajero

sol poniente es el sentimiento del amigo

Agito la mano, te alejas

nuestros caballos relinchan al separarse

(Agradecemos al autor que concediera publicar en la revista de la novela que puede ser comprada en el enlace aquí compartido)

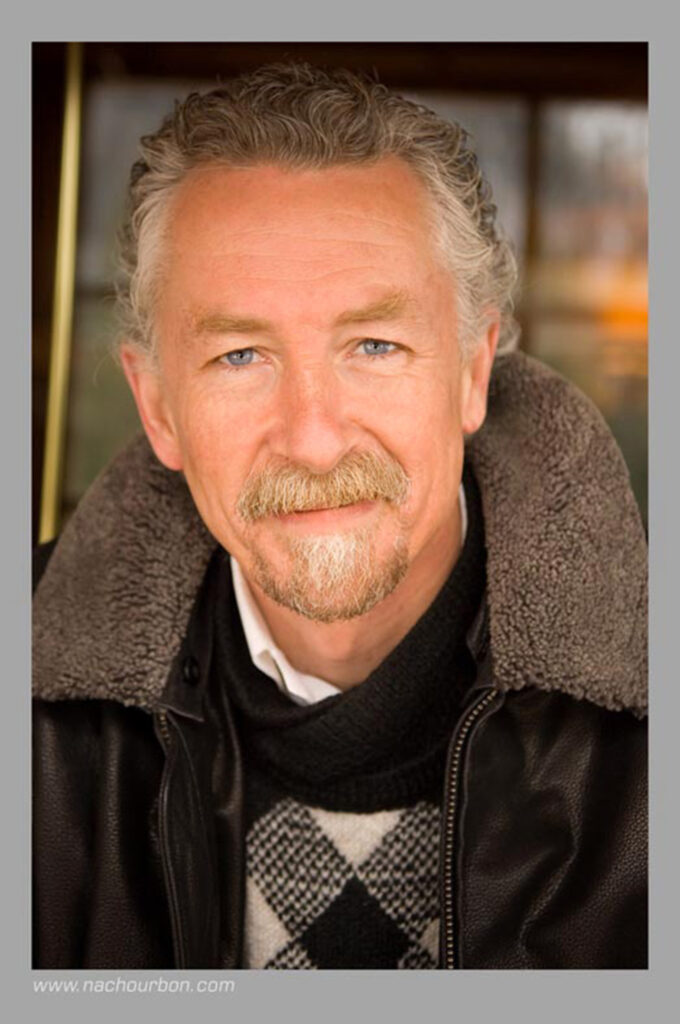

Federico Puigdevall Oliver (Palma de Mallorca, 1955), periodista entre 1975 y 2010 y editor entre 1995 y 2017, es autor de Los grandes maestros del Museo del Prado (Eagle books, 1992); De Roncesvalles a Santiago de Compostela, un camino a la medida del hombre (Eagle Books, 1993); La España Patrimonio de la Humanidad (Ediciones Rueda, 1994); Rutas por la España de los templarios (El País-Aguilar, 2005); La descolonización de África (Historia Time, 2011); La globalización (Historia Time, 2011); de una versión novelada de Jasón y los Argonautas que ha sido traducida al italiano y al francés (RBA, 2016), y del libro de poemas De mitos y Dilemas (Huerga y Fierro, 2021)

Su novela El señor de las piedras. El último viaje del inmortal desterrado (Amazon, 2023), transcurre en la China del siglo VIII, considerado el Siglo de Oro de la poesía de aquel país, y narra la relación entre los poetas Li Bai, Wang Wei y Du Fu y Xuang Zong, el sexto emperador de la dinastía Tang. Aunque se trata de una obra de ficción en la que sus personajes emprenden un viaje en busca de lo absoluto por las montañas sagradas del taoísmo en China, en ella se hace referencia a acontecimientos históricos que tuvieron lugar –como la rebelión de An Lushan y la sangrienta guerra que generó–, si bien algunas fechas y circunstancias han sido cambiadas para adaptarlas a la narración. La mayor parte de los personajes de la novela existieron, y alguno de ellos, como la bella concubina del emperador, Yang Güifei, son todavía un mito en China. La obra incluye treinta poemas clásicos, escritos por Li Bai, Du Fu y otros poetas de la dinastía Tang, que se intercalan en un texto que recrea un universo en el que la aspiración a la eternidad –como ha escrito el premiado novelista Jesús Ferrero, autor del prólogo de la obra–, se va topando continuamente con el “vaporoso sueño de la vida” y su trágica fugacidad.